現在、薄型テレビは4K真っ盛りですね。プロジェクタも4Kを謳う低価格機種が登場してきています。4Kのプロジェクタってほんの数年前は数百万越えばかりで庶民には手の届かない存在でした。

いろいろ検索して機種の仕様を見たり、口コミを探して「本当に4Kプロジェクタが買えるのかなぁ?」とネットサーフィンしている人も多いと思います。

でも「4K」ってなんか種類がありますよね。「ネイティブ4K」とか「リアル4K」とかって。「擬似4K」はなんとなく理解できますが、一体何が違うんでしょうか。

映像解像度の種類

こちらの記事で映像の解像度の種類を挙げました。

表だけ抜き出してみます。

| 解像度の種類 | 画素数 | 主な媒体 | 最適画面サイズ(参考) |

|---|---|---|---|

| VGA | 640×480 | SD(昔のテレビ)、DVD | 14インチ |

| SVGA | 800×600 | - | - |

| XGA | 1024×768 | - | - |

| WXGA | 1280×768 | - | 32インチ |

| - | 1440×1080 | 地上デジタル放送 | 50インチ |

| フルHD | 1920×1080 | BSデジタル放送、BD | 75インチ |

| 4K | 3840×2160 4096×2160 |

CSデジタル4K放送、 Ultra HD Blu-ray |

150インチ以上 |

この表の中でも、「4K」は画素数「3840×2160」と「4096×2160」の2種類があります。どちらの画素数も「4K」と呼ばれています。

なぜ2種類もあるのでしょうか?

それは、「4K」を定義した団体が異なるからです。

4Kの定義の違い

「4K」を定義した団体は以下の2団体があります。

- ITU-R

- DCI

2団体が個別に決めている理由は、異なる業界で使用されるからです。

ITU-R

ITU-Rは”International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector”の略で、日本語では「国際電気通信連合 無線通信部会」に訳されます。

ITUは国際的な無線周波数資源および衛星軌道資源を管理する団体で、その中の放送関連の規格などを制定しているのが「ITU-R」です。

放送関連なのでテレビやブルーレイなどの映像機器業界の規格となります。

この規格のことを「ITU-R勧告」と呼びますが、このITU-R勧告の中で「4K」の画素数やフレーム数などが決められています。

DCI

DCIは”Digital Cinema Initiatives, LLC”の略で、日本語では「デジタルシネマ規格」と呼ばれます。

デジタルシネマの名前の通り、映画業界の規格です。

映画館でデジタル映像を利用した映画を上映するために必要な仕様がこのDCIで決められており、「4K」もその中に含まれます。

4Kの定義

この2つの規格で定義されている「4K」の仕様は以下の通りです。

| 項目 | ITU-R (テレビ放送/映像機器業界) |

DCI (シネマ業界) |

|---|---|---|

| 解像度 | 3840×2160 | 4096×2160 |

| フレームレート | 30fps, 50fps, 60fpsなど | 24fps, 48fps |

| 走査方式 | プログレッシブ | プログレッシブ |

| 色域 | ITU-R BT.2020 | DCI-P3 |

| 色深度 | 各色10bit | 各色12bit |

フレームレートは昔のアナログ放送が60iまたは50iだったため、ITU-Rのほうが種類が多いのですが、それ以外はDCIのほうが要求性能が高くなっています。ITU-Rは家庭向けで、DCIは映画館で上映するのが目的なので当然ですね。

ただし、プロジェクタはターゲットが曖昧なんです。家庭でも映画館でもプロジェクタで映像を投影します。プロジェクタは2つの規格が混在していて、どちらの4Kを示しているのか分かりにくくなっています。

当然、「4K」だけだと分からないので、以下のような呼称で区別されています。

- 4K UHD

- ITU-Rの4Kを表す。

- UHDはUltra High Difinitionの略。

- ブルーレイもUHD(Ultra HD) Blurayと呼ぶ。

- ネイティブ4K

- DCIの4Kを表す。

- 水平画素数が3840(4K未満)ではなく4096(4K=4096)なのでネイティブと表現。

ただし、ITU-RやDCIは自分の規格をそれぞれ4Kと名乗っているので、「4K UHD」や「ネイティブ4K」が正式名称ではありません。あくまでも外部の人間が区別するために便宜上使っているだけです。

Nativeの意味は「本来の」と訳されるので、ITU-R側からしたらネイティブ4Kは4K UHDのことを指します。

雑誌系サイトやクチコミでは、擬似4KでないITU-R完全準拠の4Kを「ネイティブ4K(UHD)」と表記したりもしています。これは表記として正しいのですが、略してネイティブ4Kとだけ書くからDCIと区別がつかないことになって、ややこしくなります(笑)。

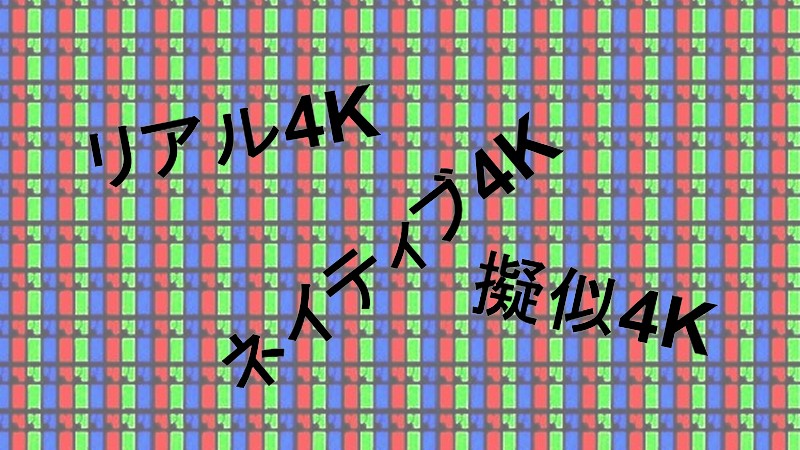

「あれ?他にも4Kってなかった?リアル4Kとか」と思われますよね。別の要因で4Kを表現している言葉があります。

4Kの表示方式の違い

4Kプロジェクタには表示方式がいくつかあります。その表示方式の違いによって4Kの呼称を変えていることがあります。

リアル4K

リアルの名の通り、規格通りに映像を表示できている方式を「リアル4K」と呼びます。

また、リアルも正式名称ではないため、先ほど述べたようにリアルではなく「ネイティブ4K」の言い方をしている場合もあります。

ITU-R規格であれば画素数3840×2160が「リアル4K(UHD)」または「ネイティブ4K(UHD)」と呼ばれ、DCI規格であれば画素数4096×2160が「リアルのネイティブ4K」または「ネイティブ4K(DCI)」またはそのまま「ネイティブ4K」などと呼ばれます。

本当は「DCI規格の4Kに完全準拠」と言えば正確に伝わるのですが、キャッチフレーズのように「なんとか4K」の言葉が使われるので、こんなことになるんでしょう(笑)。

一部のクチコミでは、DLP方式の「リアル4K UHD」を擬似4Kだと言っているものがありますが、ITU-R勧告に準拠した映像を出力しているので擬似ではなくリアルです。DLP方式は画素ずらしで規格を満たしていますが、リアルやネイティブの意味は「画素ずらしではないこと」ではなく、「規格を満たしていること」です。

どのような実現方法であっても規格を満たした映像を出力していれば「リアル4K」です。逆に画素数分のパネルを使用していても規格に満たない品質であれば「リアル4K」とは呼べません。

擬似4K

これは擬似の名の通り、「4Kっぽいけど本当は違うよ」ということです。

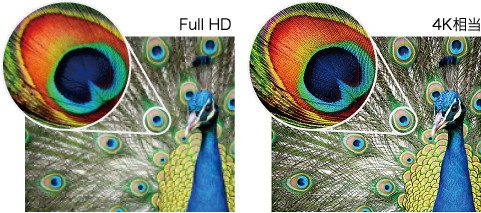

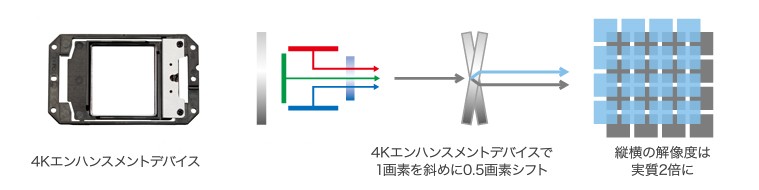

例えばフルHDの液晶パネルを時分割で斜めに0.5画素ずらして二重に投影し、あたかも画素数が縦横それぞれ2倍になったように見せる方式です。

出典:エプソン社の4Kエンハンスメントテクノロジーの解説ページ

縦と横にそれぞれ0.5画素ずらして4回投影すれば本当に4倍の画素数になるのですが(画素が滲んでいない場合)、斜めにずらして2回投影すると画素数は2倍で、縦と横それぞれルート2倍しか解像度が上がりません。

フルHDのパネルを使う場合、この斜め0.5画素ずらしでは規格を満足することはできないので、擬似4Kと呼ばれます。フルHDよりは確かに解像度が高いので、この方式自体は有効だと思います。

縦横それぞれ0.5画素ずらしで規格を満足する映像であればリアル4Kです。また、フルHDのルート2倍(2715×1527)の画素数のパネルを斜め0.5画素ずらした場合も規格を満足すればリアル4Kです。

4Kの呼称を整理

以上のように「4K」は規格の違いと映像の違いにより呼び方がいろいろあります。

4Kの呼称を整理すると以下のようになります。

| 規格の種類 | 準拠している | 準拠していない | 準拠不明 |

|---|---|---|---|

| ITU-R | リアル4K(UHD) または ネイティブ4K(UHD) |

擬似4K または 擬似4K(UHD) |

4K UHD |

| DCI | ネイティブ4K または リアルのネイティブ4K または ネイティブ4K(DCI) |

擬似4K(DCI) (そもそも存在しないと思われる) |

- (DCI規格に準拠していないものをネイティブ4Kとは言わない) |

| 規格不明 | リアル4K または ネイティブ4K |

擬似4K | - |

プロジェクタの仕様やクチコミなどを見るときには、発言者の呼称の違いに注意して見てください。リアル4Kやネイティブ4KだけだとITU-RなのかDCIのどちらを指しているのか分かりません。発言の前後の文脈から推測する必要があります。

「規格はDCI準拠、パネルはネイティブ4K」だと間違えずに理解できますが、「パネルはネイティブ4K」の部分だけ抜き取られるとどの規格を指しているのか分からなくなります。

今回、プロジェクタを購入しようとして調べると4Kの呼称が複数あり、訳がわからなくなるので整理しました。

実際に購入を検討するときの注意ですが、ホーム向けプロジェクタの場合、4K UHDが対象になります。リアルかどうかを気にするのはいいと思いますが、映像のプロでない限り要求仕様が高すぎるネイティブ4K(DCI)を追い求めなくて良いと思います。

次の記事で低価格4Kプロジェクタはほんとに4Kなのかを説明しています。

コメント